「和魂洋才」という言葉がある。本来は「和魂漢才」である。このように格言も時代に合わせ変化する。

ここでいう「他国の石」の本来の格言は、「他山(他寺)の石」である。

このように「何の関係もない他寺の石でも、自分の寺の参考になる」と解釈すべきである。

ならば「他国の石」とは、一見何の関係のないように見えても「他国の失敗した原因・行動、他国の悪い行動も、良い行動も、自国の教訓になる」と解釈すべきである。

そうすれば死語と化したこの「他山の石」も、「他国の石」として、日本国家のため役立つ格言の一つとなるであろう。

なおこの「他国の石」に対比する格言に、「対岸の火事」がある。

「対岸の火事」は、面白く見ているだけで、「こちら側には何の関係もない」という意味であるが、近年グローバル化した世界、コロナウィルスの例のように、「対岸の火事」として見過ごすことが出来なくなってきた。

「他国の石」と「対岸の火事」、現在国際社会では、決して混同してはならない。

一度中国の傘下に入った国が、どうなるか?

それは、「他国の石」の教訓から「チベットの例」(ウイグル)の例を見るべきである。

「チベットの例」とは、中国政府がチベットへ侵略したのは、1948(S28)である。当時チベットは仏教国であり「非武装中立国」(儀礼的な軍隊しか持たない国)そして「平和主義国家」であった。

「非武装中立国」である故、同盟国が存在せず、直ちに駆けつけて助ける国が存在しなかった。

故に中国政府のやりたい放題の状態になった。ただし、中国政府はこれを「チベットの解放」と称して、「正義の行動」としている。「国家の正義」とは、この程度のものである。

中国政府支配以降、チベット人が如何なる抵抗を試みようが、中国政府は、「チベットの中国化」を進めている。それが「中国の正義」である。

「国によって正義」が異なる(正反対になる)。

日本国は、チベット(ウイグル)の現状を「他国の石」として注目すべきであり、一方台湾は、1国2制度で出発した香港が現在どうなっていくのかを「他国の石」として注目すべきであろう。

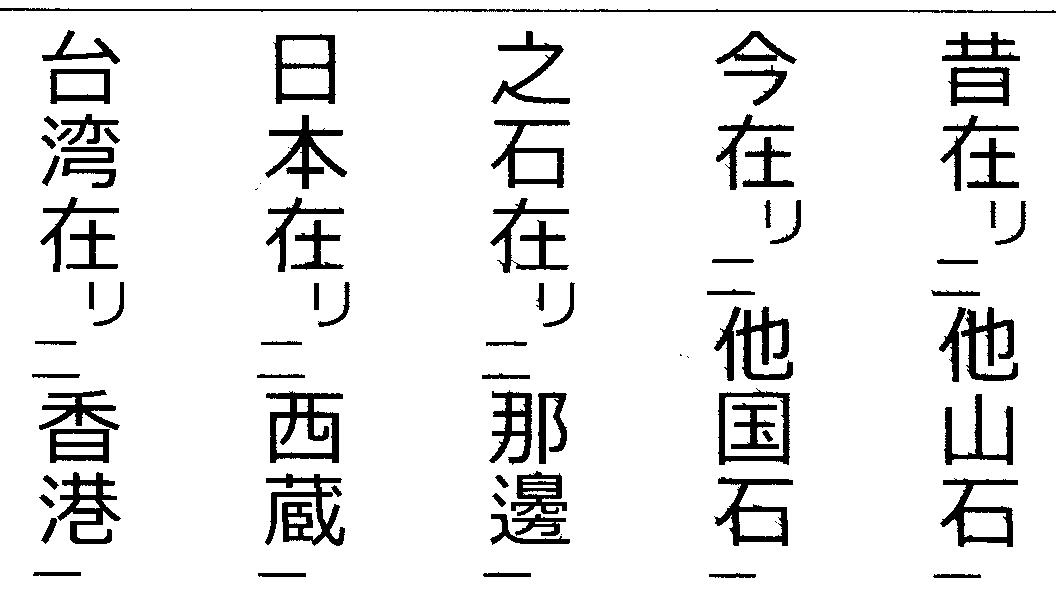

国民(くにたみ)よ 他国(よそくに)の石 ここにあり

日本チベット 台湾香港

昔在他山石 昔、他山の石(というもの)あり

今在他国石 今、他国の石(というもの)あり

之石在那邊 この石、何処にある

日本在西蔵 日本は、チベットに(参考にすべきもの)あり

台湾在香港 台湾は、香港に(参考にすべきもの)あり

ここにもう一つ修正しなければならない「重要な格言」がある。それは

本来の格言は、「百害あって一利なし」である。

ただし現実に、「百害あって一利なし」など存在しない。

例えば過去の「非武装中立論」現在の「九条の会」の主張は、 「他国への侵略は絶対不可能になる」という「一利あっても」、 他方「最も侵略されやすい国家になる」等の百害(多くの害)がある。

もう一つ、「原発反対運動」も、「原発事故が零になる」という「一利あっても」、

「日本の発展を阻害する」という百害がある(だから「左翼・反日勢力」は、正義面でこの運動に最大の努力を傾注しているのである)。

如何でしょうか?