日米戦争の近因

昭和16年(1941)12月8日、日本の真珠湾攻撃で「太平洋戦争(大東亜戦争)」が始まった。

「なぜ日本は、開戦を決断したのか?」、この問に対して現在何パーセントの日本人が、明確に説明できるだろうか?

米軍(GHQ)の戦後教育のため、「日本が悪の国だから、アメリカを攻撃した」と思い込まされ、それを信じている日本人が、まだかなりいるようだ。

では「なぜ日本のみが悪の国になったのか?」について解説している人および書物を私は知らない。

戦争原因を善悪で判断し、主張してはならない。

戦争原因を善悪で論じている主張、これは絶対信用してはならない。

戦争とは、「解決できない問題を解決する手段が戦争」であり、「より大きい利益を求めた場合」、あるいは「こうあるべきである、こうあらねばならない」という「絶対正義のぶつかり合い」からも戦争が生じる。

戦争を事前に防止するには、どうすればよいか?

それが当HPの課題である。

現在では、上記戦争目的が、犠牲が大き過ぎ、「本来の戦争目的を達することが困難な状況」に陥っている。

それでも今なお、「本来の戦争目的」を求め、「交際紛争」が生じている。

次に、いよいよ日米戦争の近因について述べたい。

日米交渉(昭和16年4月~ )

この日米間の好ましくない現状を打破するため、昭和16年4月から「日米交渉」が始まった(そもそも、「解決できない問題」を「話し合い」で、解決など出来ない)。

当然この「日米交渉」がなかなか進展せず、途中アメリカは日本に対する制裁処置として「石油禁輸」(S.16.7)という強硬手段を取ってきた。

この「石油禁輸」という手段ほど強烈なものはない。一滴の石油も輸入できないのである。

当時の日本でも石油なしでは、日本国がどうなるのか想像してもらいたい。「石油の一滴は、血の一滴」当時の標語である。それくらい日本には、大打撃だったのである。

石油だけではない。「鉄・ゴムその他も禁輸」なのである。そしてもう一つ我が国の主要輸出品であった「絹製品を買ってくれない」のである。

これで国家・国民が生きていける道理がない。

そして8ヶ月わたる日米交渉の最終段階で日本へ渡された書簡が、俗に言う「ハル・ノート」(S16.11.26)である。

その内容を見た日本政府の高官達は、吃驚(びっくり)仰天した。

その内容は、今までの日米交渉の中に含まれていないものが、大部分だったのである。

特に驚いたのが、「3.日本国政府は、支那及び印度支那より、一切の陸、海、空軍兵力及び警察力を撤収すべし。」である。

これは当時の国際状況を理解しなければ、その理解は難しいが、これで当時の政府高官たちは、もうアメリカは日米交渉など続ける意志がなく、「受入不可能な最後通牒」を突き付けたと「判断」したのである。

当時の内閣総理大臣は意外と権限がなく、中国大陸から総ての軍隊を撤収する命令など発することも出来ないし、陸軍大臣・海軍大臣もそんな命令を発し、実行することなど不可能であった。

アメリカは、日本からの宣戦布告を期待したのだろうか?

そのとおりである。アメリカは欧州戦線に参戦したかったのである。

アメリカが侵略国だからではない。

当時イギリスは、ドイツのロンドン空襲で、壊滅寸前状態にあった。そのイギリスを救うために、参戦したかったのである。「政治家レベルの国家戦略」ではそう判断しても、当時のアメリカ世論は、それを許さなかった。

大統領自身も「参戦しないことを公約に当選」したのである。

アメリカから先に日本を攻撃する訳に行かない。

だからアメリカは、「受入不可能な要求」を突きつけ、「日本からの第一撃」を期待したのである。

そしてハル長官自身も語っている。

外交面における日本との交渉は、事実上終わりを告げた。いまや問題は陸海軍当事者の手に移された。

なお「ハル・ノート」は、あまりの内容である故、国民には秘密にされた。アメリカも同様である。

日本では、「アメリカとの開戦は避けるべきだ」そんな事位は、当時の政府高官なら誰でも持っている認識である。しかし「ハル・ノートを受入れるべきだ」という発言は、誰も出来なかった。

如何なる優秀な政治家が首相になろうが「ハル・ノートを受入れる機能」は、日本には存在しなかった。

勿論もう「再交渉の段階ではない」と言うよりは「ハル・ノート」そのものが、「再交渉を拒否し、日本が受入れるか?否か?」を強要した最後通牒だったのである。

更に「石油禁輸」が、一日一日、日本の首を絞めている。

「ハル・ノート」→「受入か、受入拒否か」二つに一つしか、日本に選択肢はない。

「ハル・ノート」→「受入か?、受入拒否(戦争)か?」

「ゲーム理論」は、「プラス・マイナス」の大小、あるいは「利得表で判断する」のが原則であるが、この「ハル・ノート」に関してだけは、そのどちらでも判断できない。

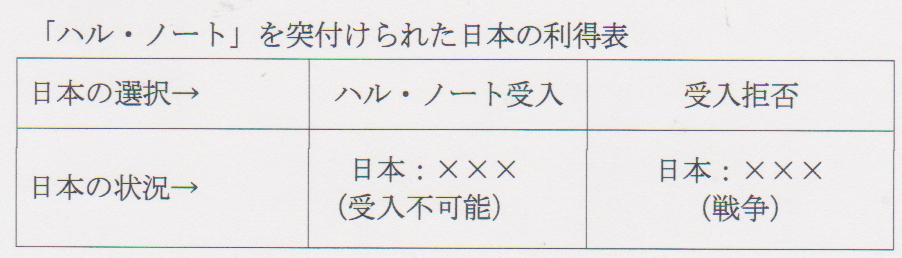

「ハル・ノート」には、プラスが存在しないのであり、やむを得ず利得表で書いてみると次のようになる。

この利得表の特徴は、どちらを選択しても「日本:×××」だけである。

ゲーム理論では、これを「追詰められた者の行動」と呼んでおり、「自暴自棄」「自殺行為」まで含まれる。 ただし、「戦争には、感情論および万一」という側面がある。

「ハル・ノート」に対する評価

東京裁判においてインドのパール判事は「ハル・ノート」を評して、

「アメリカ政府が日本国政府に送ったものと同じ通牒を受取った場合、モナコ国王、ルクセンブルグ大公国のような国でさえもアメリカに対して、武器をとって起ちあがったであろう。」と主張した。

日米戦争の「近因」は、「石油禁輸」と「ハル・ノート」に尽きる。

ここでアメリカを非難しても、あまり意味はない。

それ以前に、「日露戦争後の日本の国家戦略」、すなわち「遠因」を避けておれば、「日米対立」も「日米戦争」も生じなかったのである。

現在では、すべての国が、「受け入れ不可能な要求」あるいは「受け入れ不可能な行動」を起こしてはならないのである。

過去の占領軍も、現在の「左翼・反日」も「ハル・ノート」には、一切触れていない。 現在、「ハル・ノート」を知らない日本人が大部分であろう。

「ハル・ノート」を語らずして、戦争近因など語れない。

蛇足だが、戦後「ハル長官」は、別の功績により、「ノーベル平和賞」を受賞している。

ハル・ノート 戦争近因 ここにあり

戦う以外 外に道なし