ゲーム理論とノーベル賞

この「新ゲーム理論」は、「ノーベル賞を受賞したシェリング博士論文」を出発点にしています。

故に「シェリング博士論文」を紹介して、この「新ゲーム理論」について説明します。

2005(H17).10.12 日経新聞が紙面の1/3のスペースを割いて、「2005年ノーベル経済学賞 ゲーム理論現実に応用」という見出しの記事を載せました。

他紙(読売・産経)も、それなりのスペースで報じていますが、なぜか、朝日・毎日は一行も報じていません。何故でしょう?

「報道しない自由」もありますが、「報道すべき義務のある記事」と思われますが…。

それは別にして、ここではシェリング博士論文の内、「冷戦時代の分析」に的を絞り紹介します。それには、1960年頃の世界情勢を説明する必要があります。

こここで注意すべきは、

この当時、米ソが激しく対立していた時代であって、「先の見通しが全く出来なかった時代(何時、「全面米ソ核戦争」が起きるのか予想できなかった時代)」です。

そして双方大陸間弾道弾(ICBM)を保有していたが、防御する手段は一切持っていなかった。

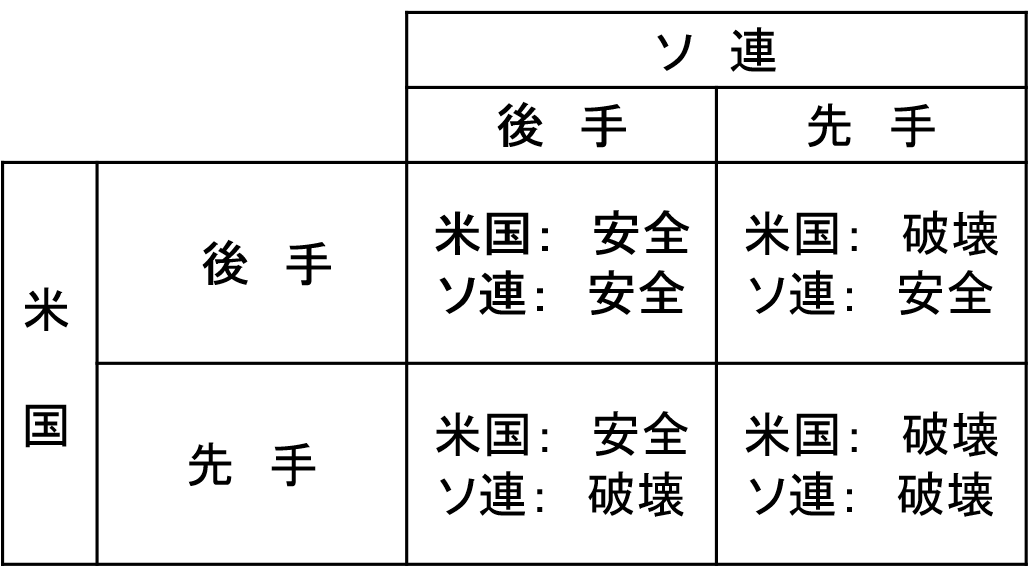

それを「利得表」で表してみると、次のようになる。

「ゲーム理論」は、「利得表」で思考することに、大きな特性があります。

米・ソ両国が、大陸間弾道弾を保有している時代

利 得 表

このように、利得表で「先手」「後手」と簡明に分けているところに、「ゲーム理論の特性」がある。

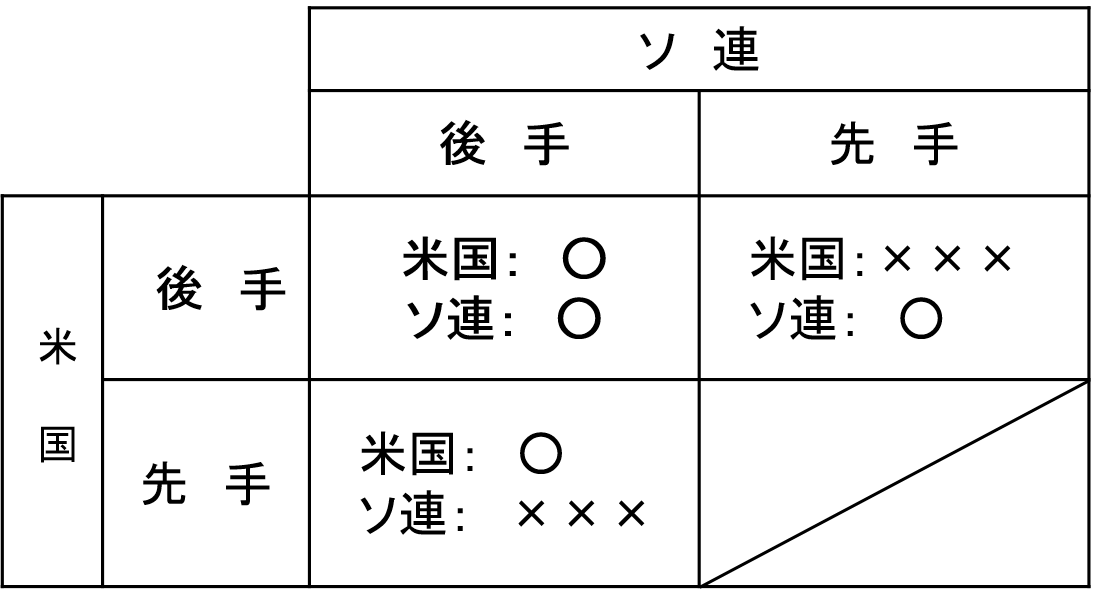

これを「大局で判断」するため次のように「○×」で表現する事が、「私のオリジナル」である。

ゲーム理論利得表

表の○×について、細かい説明は省略するが、○一つは、問題対象により意味がかなり異なってくる。

○一つなら普通「まずまず」と解釈すべ

きでしょう。この利得表に限定すれば

「安全」と解釈すべきでしょう。

×××:大変悪い

○○○:大変良い

この表の方が、一目してその「利得関係」の特性判るでしょう。

すなわち、米ソ間で「後手」を取っている限り問題ないように見える。しかし両国で対立感情が激化し、一方が用意周到の上、相手の軍事基地を不意急襲攻撃を実施した場合、これを防ぎようがない。以後相手国の言いなりになるしかない。「先手優先時代」「米ソ、不信時代」ともいえる。

ここでまず米国で、「画期的新兵器」が開発された。

それはポラリス型潜水艦である。

なぜポラリス型潜水艦が、画期的な新兵器なのか?

ポラリス型潜水艦は、水中から中距離弾道弾(IRBM)を発射することが出来る潜水艦である。

このポラリス型潜水艦を北極海の氷の下にある数配置すれば、ソ連はこれを一気に撃滅する方法がない。

仮にソ連が「先手」を取って米国を攻撃しても、ポラリス型潜水艦は確実に生き残り、ソ連を攻撃することが出来る。

すなわちソ連に「先手の利」が無くなったのである。次にその「利得表」を書いてみる。

米国のみポラリス型を保有していた時代

利 得 表

この利得表の特性は、米国のみに「先手の利」があり、ソ連には「先手の利」がなく、ソ連は米国の鼻息を窺うのみである。

この米国優位時代は何時まで続くのであろうか。

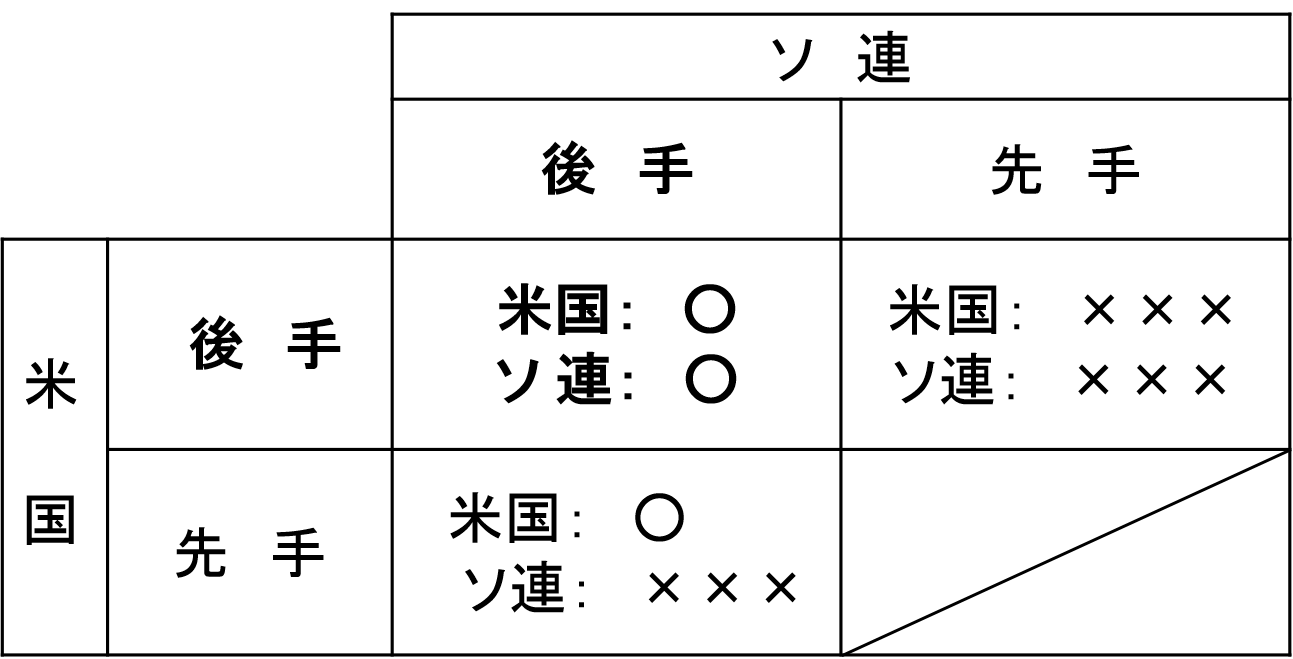

やがてソ連もポラリス型潜水艦を開発するのは、必至である。それはどんな時代になるのであろうか?

米国の主要都市は、海岸線上にある。東西の海にこのポラリス型を配置すれば、米国の脆弱性はソ連の比ではない。米国は同艦を開発している時代からの懸念であった。故に米国では、ソ連がポラリス型潜水艦を開発する前に「ソ連を叩け」という「予防戦争論」すら存在した。

それはどうやら「米国の取越し苦労」のようであった。それについて次の「利得表」を書いてみる。

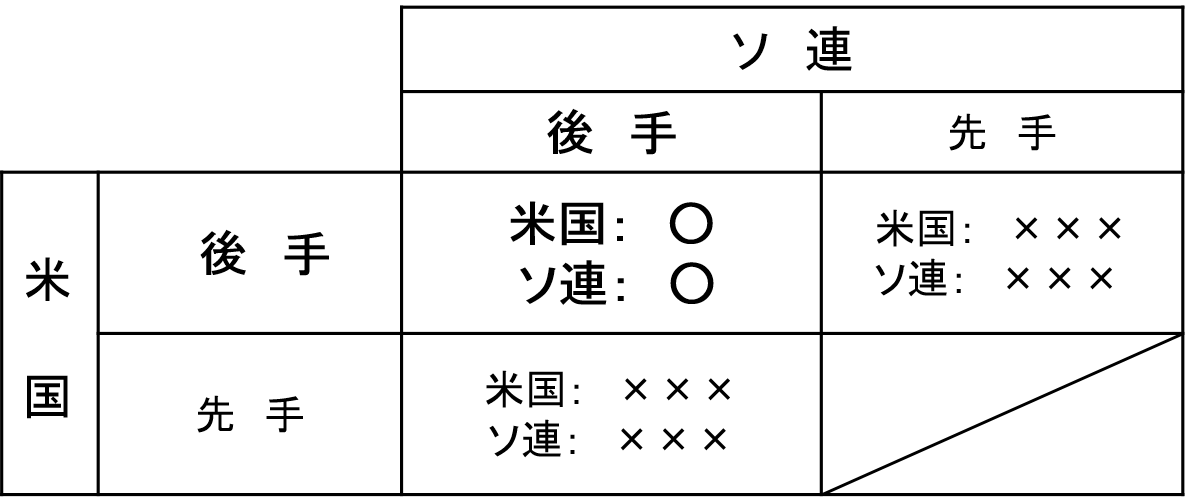

米ソ両国がポラリス型潜水艦を保有している時代

利 得 表

何とすっきりした「利得表」であろうか。世界平和のために、この利得表で良いのである。

米ソ間でいかに対立が激化しても、「先に核のボタンを押す訳には、いかない」というユーモラスな状況が出現する。

シェリング博士は、1960「紛争の戦略」という論文で、ソ連がポラリス型潜水艦を開発するための技術援助をするべし、すなわち

「米国最高軍事機密をソ連に対し、公開するべきである。」

と米国政府に進言した。

このような発想は、「ゲーム理論」だからこそ出てくる発想であろう(ゲーム理論以外では、出にくい進言であろう)。

「この種進言」は、(表面は良く見えても)外国からの謀略の場合も多い。

必ず「外国からの謀略?」という検討は、必要である。

しかし米国政府内でもかなり検討したのであろう。最終的に、「シェリング博士のゲーム理論による進言」が米国政府に取り入れられることになった。

この情報を受け取ったソ連首脳も、さぞ驚いたことであろう。しかし「シェリング博士の論文」の説明をうけて、納得したもの想像される。

如何でしょうか?

シェリング博士論文と日本のゲーム理論研究者(その後)ゲーム理論研究会

このシェリング博士論文は、1960に米国政府に進言したものであるが、私がこの論文の存在を知ったのは、1970中期頃と記憶している。

その時、この論文こそ

「世界平和に大きく貢献する」と大変感動した。

私の読みに間違いなかった。その論文発表40余年後、「ノーベル賞を受賞」した。

この頃私は、自衛隊内で研究業務に従事していたため、米国軍事関係筋から特殊なルートにより、この論文の存在を知ることができた(当時この論文は、まだ「秘密扱い」であったが…)。

その当時、「日本のゲーム理論研究者」の誰も、この論文の存在を知るすべはなかったであろう。

この論文を契機として、「従来のゲーム理論」の研究から、世界平和に貢献した「ノーベル賞 紛争の戦略」をもっと広く応用できる方法について、研究を進め、今日に至っている。

そして「井沢開理のオリジナルな表記」 でこそ、ノーベル賞授賞理由 ( 米ソ対立時代、核戦争を避けることができた )という 同論文のポイント

を明確に示すことができると確信した。

如何でしょうか?

「ゲーム理論」は経済学に分類されているため、「経済学賞」になったが、明らかに「ノーベル平和賞」の方が、より相応しいと思われるが…。

もし平和賞であれば、世界の学者が、「シェリング博士論文」を研究したであろう。

ただし日本の「ゲーム理論研究者」の誰も、自身の「ゲーム理論研究」に没頭し、この「シェリング論文」に、着目し、研究しようとした学者はいなかったようである。

簡潔な説明だが「重大な結論」を出していると思う。

あなたが、この「シェリング論文」のポイントを理解できれば、もうこの「新ゲーム理論」の第一歩を

マスターしたと考えてよいでしょう。後は、あなた自身で更に応用法について、研究して頂きたいと願っています。

これまで「利得表で、物事を判断する」という考えは、存在しなかった。

次に、私の研究成果というべき応用例(利得表)、その他について、述べます。