この「HPの目的」は、「国家が良くなる」を願っているが、「国家が良くなるため」には、まず「良い政治」が行われなくてはならない。

まず現在の「政党政治」は「新ゲーム理論の原則から、大きく外れ過ぎている」ことを指摘したい。

そこでまず「大改革」でなく、「小改革」から述べて行きたい。

例えば、スポーツの世界では、「審判団の権威」があってこそ、試合は円滑に行われている。

同様に「国会が正常に運営する」ためには、まず「議長の権限を大きくする必要」がある。

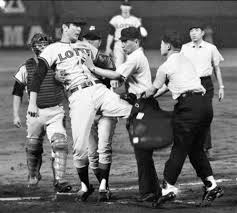

「主審に詰め寄る」こんな場面は、「前時代」のもので、もうスポーツの世界で、殆ど見ることができなくなった。

国会は、まだ「正義面第一主義」の世界のようだ。

こんな「前時代的国会」を改めるべきである。

議長の「自分の席に戻りなさい!」という命令は、「絶対的なもの」とする。

そして命令に従わない議員には「目玉が飛び出るような罰金」を課せれば良い。

要するに議長の命令・指示に従わない者には、「レッドカード」を課せればよい。

これだけでは、古い時代のサッカーの主審と同じになるが、現在では「ビデオ判定」を取り入れる方法がある。議長からの「レッドカード」を課された議員は絶対服従であるが、一方抗議もできる。「ビデオ判定」により「審判団」が最終的に判断すればよい。

こうすれば、国会は議長の命令・指示に従い、正常に議事進行するしかないであろう

(スポーツの試合同様、議長の指示どおりの議事進行が行われることになるであろう)。

次いで「野党の質問」「与党の答弁」、これだけの「一方的質問形式」を「バランス感覚を重視する新ゲーム理論」は否定せざるを得ない。

国会は、「天下国家」を論ぜよ! 「未来予測」で勝負せよ!

「くだらない質問・論争・批判」で、時間および経費を浪費すべきでない。

更に国会議員は、与党、野党どちらに対しても質問出来るようにする。

更に質問者に対し、その質問の目的を質問することもできる。

こうすればダラダラした国会審議を大幅に短縮でき、政党間の政策の違いなども明確になるだろう。

現国会のシステムは、基本的に野党にとって極めて不利なシステムである。

すべての国で、「野党が与党の足を引っ張る・批判する・反対する・不信任案を提出する・デモ行進を指導する」、「それ位しか野党の存在感を示す機会がない」ように見える。

「政府批判」が高じたとき「政権交代」が実現する現行システムを改めるべきである。

「新ゲーム理論」は、批判だけで終わらない。批判の次に必ず「改正案」を提示する。

その「改正案」に批判があるのは当然である。ただし、その批判の次に「更なる優れた改正案」が出ることが、望ましい。

政党政治改革 本論

ここでは、前に引き続き、国会および政治機構について、「新ゲーム理論】の立場から記述する。

先ず現在の「政党政治機構」を否定せざるを得ない。すなわち現国会は、「野党の与党批判が強すぎる」といういう悪い面が出過ぎている。

日本政治は、自民党が強すぎることに、最大の問題点がある。

如何に優秀な人であっても、自民党からの推薦を貰うのは、容易な事でない。

そこで仕方なく野党から立候補して、野党議員になった人も多く見られる。

ただし政治家・各政党は「正義面」で自己主張しなければならない。

その正義面および質問、本当に「国家・国民のためになるのか?」、その検討の場が国会に存在しない。

野党は、「正義面で与党を非難する」ことで点数を稼いでいるようであるが、このように与党の評判を落とすことは、「相対的に野党の地位が向上する」ことであり、これで政権が交代するシステム自体が、「新ゲーム理論の理」に反する。

野党の「国家戦略の方が優れている時」に、政権が交代するシステムを考えるべきである。

与党・野党の足の引っ張り合いでなく、与党・野党共に上を目指す、そういうシステムを考えなければならない。

そこで新たに、「新ゲーム理論」の立場から新たに「政党政治改革論」を提案したい。

まず国民が首相を直接選ぶ、「首相直接選挙」を提案したい(ただし、これを実行するためには、まず憲法を改正しなければならない。現憲法は自衛隊の手足を縛るだけでなく、日本全体を縛り続けている。当然である。占領軍が日本占領時代、「平和という名目」のもと、日本を縛り付ける目的で作成されたものであるから…)。

各政党は、党人または外部から「しかるべき人」を選んで「首相候補者」とする。

これは、野党にとって、極めて有利な提案である。

現在の野党一党だけで、全議員の過半数を獲得するのは、至難の業であるが、ある野党(あるいは複数野党)の推薦する「首相候補者」が選ばれる可能性はかなり高い。

ただしここで「首相直接選挙」が「人気投票」にならないための工夫が必要になる(現在の選挙は、「単なる人気投票」に過ぎない。人気は、いつまでも続かず、誤りも多い)。

その対策として各首相候補者は、「基本政策」を〇〇文字以内にまとめ公表する。

次に仮に「政策管理委員会」と名付ける組織が、各「首相候補者」に対し、「基本政策」について「質問書」を出し、回答を求めるのである。

その「質問書内容」には、「憲法改正」「皇統問題」「原発稼働」「ダム建設」「自衛隊」「日米安保条約」「尖閣諸島」「社会保障」「税金」等多項目になると思われるが、その「プラス・マイナス」および「未来予測」を求めるのである。

そして各「首相候補者」同士は、選挙戦の半年前を最初として(米国のように大統領選挙に長期間費やすのも、どうかと思われる)、「政策管理委員会」による質問に対する回答に対し、「相互質問」を開始する。

そうすれば各「首相候補者」の「基本的国家政策の相違点」が浮びあがり、「人気投票」でなく、「政策的」に国民はどの候補者を選ぶべきか判断しやすくなるであろう。

※ 首相に選ばれた人は、「内閣総理大臣」として内閣府に所属し、党籍を

離れるものとする。

※ 「内閣総理大臣」は、国政に専念するため、常時国会に出席する必要はない。

必要なときにのみ出席すればよい。

各国務大臣が国会での質問に応じればよい。国務大臣で応じられない質問に対 してのみ、内閣総理大臣の出席で応じればよい(ただし、内閣総理大臣の出席 が「必要か否か」の判断は議長がする)。

※ 各国務大臣は、「党籍に関係なく」、内閣総理大臣の指名により就任できる。

そして、各国務大臣は、党籍を離れ、内閣総理大臣の命令・指示に従うことを 宣言しなければならない。

※ 各国務大臣は、国会に出席する義務を有す。

※ 各国務大臣の任免権は、内閣総理大臣のみが持つ(国会は各大臣の罷免を要求 出来ない。内閣任期中に内閣不信任案を提出できない))。

※ 国会は、内閣府に干渉しないものとする。

国会は、憲法を含め法律制定すなわち「立法」に努力を傾注する。

すなわち現在の「政治機構」は、「行政」と「立法」があまりにも密着

し過ぎている。

※ 現在の「政党政治」は、どこの国でも悪い面が出過ぎている。

ただ「独裁政治を否定」するから、「政党政治」が存在しているだけの意味で しかない。

※ ここで「凄いこと」を申し上げる。

国会で「ある法案」の質疑応答を実施し、そして採決まで実施する が、仮に「その法案」が否決された場合、内閣総理大臣は、「その 法案」は、国家国民のため「有用な法案」なので、「内閣の責任に おいて成立させて欲しい」と議長に申し出ることが出来る。

申し出を受けた議長は、「その法案」が成立した場合、どのような事態が 生じるか、賛成者・反対者に対し「未来予測」をさせる。

そして議長は、「その法案」を内閣の責任において、成立させることが出 来る。

そして、3年をめどに、「先に実施された未来予測」に対し、「先の未来 予測」が「的中か否か」検討する。その時の「未来予測が外れた政党」 は、何らかの責任を取らねばならない。

ただし、「その法案」を継続させるか、破棄するか、時の内閣の責任であ る。

多様化の現在、一つの政党だけで過半数の議席を確保することが、困難な時代になっている。

この案は、少数内閣であっても、内閣総理大臣が連立政権を組むことなく、かつ単独政権で独裁政権に近い政治を行うことができる。

そして政策は、野党に妥協した法案を提出するのでなく、「自党の信念の政策」を提出でき、結果は国民にその真を問えるのである。

このような発想法、現役の政治家、誰も出来ないでしょう。

凡庸な私のような者であっても、「理念を排し、公正にものごとを見る」、現状の「プラス・マイナス」を公正に評価できれば、「このような発想」が生まれるのである。ただし、もっと優秀な人が、もっと「優秀な政党政治改革論」を出すことの方がもっと素晴らしい。

「新しいゲーム理論」は、与党・野党にも公平が原則である。

このこの案の「プラス・マイナス」 については次に述べる。

本提案は、「独裁政治」「政党政治」に代わる「第3の政治機構」を提案している。

「水門を開ける」「水門を閉める」どちらを採用しても、「プラス・マイナスが」生じる。こんな問題、裁判で争うべきでない。

「憲法改正」は「高度の政治的事案」なので、最高裁が一切関与すべきでない。

「独裁政治」にも「政党政治」にも、「良いところ」も「悪いところ」もある。

これまでの提案は、「両者の良いとこ取り」のつもりである。

ただし、「良いとこ取りが、必ずしも良い結果を招く保証はない」が、検討するだけの価値があるだろう。

内閣総理大臣の責任は、内閣総理大臣一人の責任でない。

これを選んだ国民側にも半分の責任がある。

多数の国民が、内閣総理大臣に政治を託したのである。

この提案は「内閣総理大臣の独裁に近い政治」であっても、国民は次の選挙で内閣総理大臣を選ぶことが出来る(独裁国家には、これがない)。このような政治機構でこそ、「国家存亡の危機に、対応できる政治」と思われる。

また内閣総理大臣は、選挙前に「政策管理委員会」からの「質問書に対する回答」とは異なる政治を行わなければならない事態が生じることがある。それはやむを得ないが、その場合「政策管理委員会からの質問」を受けることになる(以下略)。

「独裁政治」とは、法律にないことを実行でき、極秘に人を逮捕・処刑・排除することも出来る。そして任期もはっきりしない。これが「独裁政治の簡単な定義」である。

本内閣総理大臣は、絶大な権力を持つが、法律にないことはできない、極秘に人を逮捕・処刑・排除もできない。任期もはっきりしている。故に、独裁政治とは言えない。

なお内閣総理大臣の任期は、「1期3年」、2期まで継続し、3年休み、次の選挙では改めて「首相候補」として立候補できる。

「1期3年」にしたのは、「国民の判断が誤った場合」を考察しての期間である。

この「1期3年間」は、少数与党であっても「独裁政治に近い政治」が行うことができる。

その結果が良ければ、次の3年、合計6年で、「政治の総仕上げに近い政治」がは行われる。

これまでの提案、いろいろ問題もあり批判もあろうが、「たたき台」であって、「これ以上の政党政治改革論・意見」を提出する人が多く出ることを望む。

真の政治改革論

これまでの記述、実行するにはほど遠い話である。

そこで「比較的実行できやすい案」として、相手まず各立候補者は、立候補の段階で、「政党名を表示しない」ものとし、自己の信念を国民に訴えればよい。。

注: 「日本の政治の最大の欠点」は、自民党があまりにも強すぎることにある。

優秀な政治家が存在しても、まず自民党からの公認を得るには、世襲議員以外、容易でない。そこでやむなく野党として、自民党と対立する政策を主張することになる。これが日本の政治を悪くしている。 「 自民党政権が強すぎる」という欠点のため優秀な人材が存在しても、枠があり、自民党からの推薦を貰えない。やむなく野党から立候補し、自民党を攻撃・非難しているのが現状であろう。

そこで、野党・与党に関係なく、「政党なき政治」を主張しているのである。まず国会のおける席順は、毎回異なった「ランダム席順」とする。こうすれば、老若男女が毎回自由に相互話し合いができる。

そして投票は、機械による自動判定とする。そして誰が賛成票・反対票を入れたのか、原則として公表しないものとする。ただし、選挙の際は、質問があった場合、個人単位で公表してもよい。こうすれば、自然に党規・党色が薄まるであろう。

そして次に党籍に関係なく誰でも大臣になれるのである。

要するに悪い面だけが出過ぎている現在の「政党政治改革論」である。

この参考資料は、強大な国家を築き上げた「古代ローマ帝国」にある。

皇帝は存在しても、独裁者でなかった。皇帝を支えるスタッフが、協議し政治を決めていた(ただし、独裁政治を目指したユリウス・シーザーは、ブルータス等により暗殺された)。

勿論そこは「新ゲーム理論」、なぜ「ローマ帝国」は強く強大にになれたのか?

なぜ「ローマ帝国」長期続いたのか?

なぜ「ローマ帝国」は滅んだのか?

実は「ローマ帝国崩壊原因」の一つに「国民の堕落」が挙げられる。国民のためという 名目で 国民を甘やかし、国民が堕落し、ローマ帝国が崩壊したのである。

イタリヤ人といえば、ヨーロッパで一番下級の民と見られた時代もあった。

「ローマ帝国」の良いところを学び、悪いところを参考にすれば、、「現在日本の政治はどうあるべきか」「危機に対しどう対処すべきか」等検討できるであろう。

幸いにも日本には、「君臨すれども統治せず」という天皇制が存在する。

「古代ローマ帝国の良いところ」を参考にできる土壌が日本に存在する。「天皇の御心を察する政治」ならば、与党も野党も関係ないはずである。そして「政治家同士がいがみ合う」ことを陛下は望まれない筈である。

これら主張は、「もっと優秀な人」が、主張してこそ意味がある。

以上これまでの記述、「従来のゲーム理論」以外からは、出ない発想であろう。

「新ゲーム理論」だらこそ出る「発想法」である。

日本国の将来のため、もっと優秀なな人が、もっと優秀な「政治改革案」を出すことが望ましい。

この議案 主張できる 人いでよ

頂上目指せ 不二山の国